|

|

| 您当前的位置: 首页 > 资讯 > 正文 |

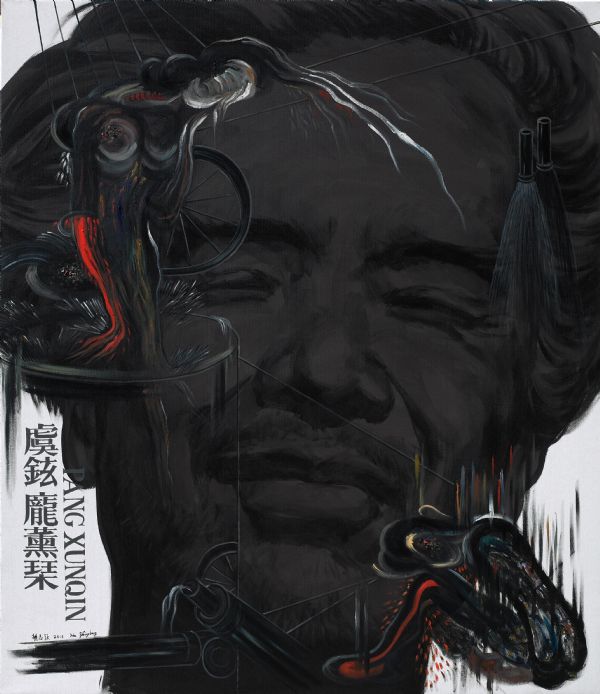

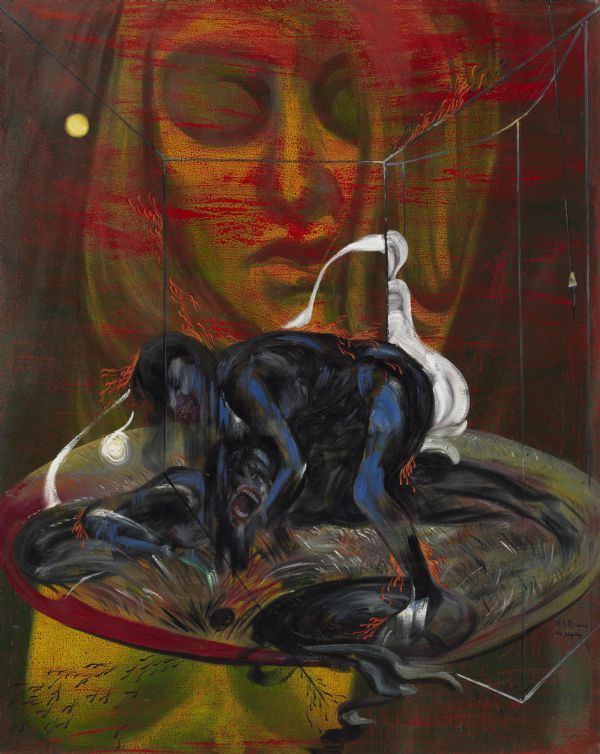

中外批评家评胡志颖的艺术 时间:2013-3-26 8:28:17 点击次数:5972

个体的深度性和独立性才能真正地表现自由,因为自由永远不是从外部来的,它是内在的生成,它来自自由的品质本身。所以,从这个意义上讲,自由永远不属于流行大众,而只属于孤独的行者。不加入时尚,始终默默地在如何书写和视觉化这个终极关怀方面双向探索,胡志颖就是其中的一位。 ——高名潞(《孤独行者的自由》,海风出版社,2011)

(高名潞:批评家,策展人,“意派”理论创立者。哈佛大学博士,美国匹兹堡大学艺术和建筑史系研究教授) 胡志颖命题奇异,思路幽玄,很有一些特立独行的游侠色彩。

——赵一凡(《文学彼岸性研究•序》,中国社会科学出版社,2003) 胡志颖正是重视于意识的过程,以意识的过程来表述文化的状态。于是,在他的画面,意识一层层地展开,文化的影像层叠显现出来,追问、怀疑、撞击成了文化意识本身。

——王璜生(《江苏画刊》,1997,江苏美术出版社) 80年代中期之后的中国美术对欧美现代艺术的吸收与仿效并不是按欧美现代艺术发展轨迹而复述的,而是在“同时性”中效制“历时性”的行动,在这一行动中所展示的样式即是多元同发的……胡志颖的《伪望远镜》分别在多元的探索中为今日中国画坛所瞩目与肯定。

——张晴(《新中国美术文献博物馆》,2001,黑龙江教育出版社) 阅读胡志颖的作品给人一种东方虚化境界的感受,而他对整个画面的光滑的处理又提醒我们面对一个物质的实存空间。画布、画板以及材料的色彩、形态、质感把我们所体验到的虚化境界悬隔在物质空间之外。

——赵冰(《当代艺术》,1993,湖南美术出版社) 在胡志颖的作品中,我们似乎感到他个人文化影像的一层层剥离和呈现、一次次拆解和重组,而同时,这种文化影象却又不仅仅是个人的意义,而是一次次地指向更广阔的地域和文化空间,对重大的文化构成提出既具有理性又充满激情的质疑。

——王璜生(《文化权力的无常——解读胡志颖》,江苏美术出版社) 胡志颖的作品均为综合材料,材料的具象性正是在它自身与其所负载的艺术含义之间,脱离直接关联的变异中失却其具象性质,而受限于艺术的自律性。媒介材料的具体物质性与其在艺术作品中所呈现的抽象性之间又产生一种悬隔。是靠作为与现实世界等量齐观的艺术现实本身还是靠对现实世界的诠释,恐怕是难以解决的,也许这是不必纠缠的一个形而上问题,切入其语言言说的句词之中进行分辩也许是最终的目的。

——《中国当代美术家图鉴》(京华出版社,1995 胡志颖运用中国传统题材,并以难以想象的特殊技巧将耀眼的红色和黄色恰如其分地协调在巨幅画面上。其艺术是通过多元美学观念直率地阐说画中的象征意义。

—— [欧洲] 巴巴拉•罗曼(Barbara Rollmann) 胡志颖的画面运用金粉、银粉和中国大漆形成闪光的效果,而这种效果在中国艺术中是最容易引起争议的。但这正是他艺术之所在:利用外来文化同时又瓦解它使之渗透到自己的传统之中。

—— [德] 萨比内•阿德勒(Sabine Adler) 胡志颖的艺术蕴藏着他对中国古典文化的深刻眷恋,他将这种眷恋融合西方当代艺术的奇异方式体现其个人化的实验不为时尚所左右。

鉴于胡志颖已经完成的多样性、深刻性的系列艺术作品,这是令人振奋的。并不是经常有机会看到这种全面介绍了一个“活生生的”艺术家的作品和其所取得的成就的书;尤其是在一个艺术家们仅仅集中精力,专注于他们作品的一个主题或一个方面的世界里。

——密德欧(Meadow)

|

|

| 关于中国美术协会网 | 广告服务 | 联系我们 | 著作权与商标声明 | 法律声明 | 服务条款 | 隐私声明 |

| 授权者版权所有©2025 |

| 电话:010-62873646 传真:010-62873646 电子邮箱:kefu@meishujia.com.cn 联系QQ:2516323857 |